越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

営業時間 8:30~18:30

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。

遺贈について解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休

相続の初回相談 無料

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

- 1

- 3

- 4

- 11

遺贈の意義

遺贈の意義

- 遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を、無償で他人に与える処分をすることができます。これを遺贈といいます。

- 財産の全部または分数的割合で示された一部を遺贈する場合を包括遺贈といいます。また、特定の財産を遺贈する場合を特定遺贈といいます。

- 遺贈は贈与と似ていますが、贈与は、贈与者と受贈者との契約であり、生前処分であるのに対し、遺贈は、遺贈者の単独行為であり、死後処分である点で異なります。

- また、遺贈は、死後処分である点で死因贈与と共通するため、死因贈与には、遺贈の規定が準用されていますが、死因贈与も贈与のひとつであって、贈与者と受贈者との契約である点で異なります。

遺贈の対象

- 遺贈とは、財産的利益を他人に与えることをいいますから、遺言者の債務を引き受けさせるもの、あるいは単に相続債務を清算させるために遺言執行者に遺産を売却するよう命じたにすぎないものは、遺贈にはあたりません。

- しかし、遺言執行者が遺産の全部を売却したうえ、相続債務を清算して残額を一定範囲の者に一定の割合で分配すること命ずるいわゆる清算型の遺贈は、遺贈として有効と解されています。財産的利益には、受贈者が遺言者に対し負担する債務の免除も含まれます。

- 遺贈の目的となる権利は、原則として死亡のときにおいて、相続財産に属するものでなければならず、その権利が遺言者の死亡時に相続財産に属しなかったときは、その効力を生じません。

- ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、遺贈の目的としたものと認められるときは、有効とされます。

- その場合、遺贈義務者は当該権利を取得して受贈者に移転する義務を負担します。

- 遺贈義務者が当該権利を取得できないか、またはその取得に過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、遺言に別段の意思表示がない限り、その価額を弁償しなければなりません。

- 遺言者が遺贈の目的物を処分したり自ら滅失させた場合には、遺贈は撤回されたものとみなされます。

- 遺言後に遺贈の目的物の滅失、変造またはその占有を奪われたために遺言者が第三者に対し損害賠償請求権などを取得し、遺言の効力発生時になお存続しているときは、その権利を遺贈の目的物としたものと推定されます。

- 受取人あるいは受給権者の固有の権利とされる生命保険金や死亡退職金は、遺贈の対象とはなりません。

受遺者

- 遺言により遺贈を受けるものとして、指定された者を受遺者といいます。そして、受遺者となることができる能力のことを受遺能力といいます。

- 受遺能力は、権利能力者であれば足り、自然人でも法人でも妨げず、また、法人格のない社団・財団への遺贈も有効です。

- 相続人も受遺者となることはでき、また、胎児は相続の場合と同様、すでに生まれたものとみなされます。

- 他方、受遺者が民法所定の欠格事由に該当するときは、遺贈を受けることはできません。被廃除者は遺贈を受けることができます。

- 遺贈は、遺言者が死亡したときに、その効力を生じ、停止条件付きの場合にその条件が、遺言者死亡後に成就したときは、そのときから効力を生じます。

- 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。停止条件遺贈につき、条件成就前に受遺者が死亡したときも、遺言で別段の意思表示がない限り効力を生じません。

- 遺贈がその効力を生じないとき、または遺贈の放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します。たとえば、「甲不動産をAに遺贈する」旨の遺言がある場合に、Aが先に死亡したときは、Aの相続人は受遺者となることはできず、甲不動産は相続財産として遺言者の相続人に帰属することになります。

遺贈義務者について

遺贈義務者について

- 遺贈の多くは、その目的物の引き渡し、あるいは目的物が不動産である場合の所有権移転の登記などの手続きを要しますが、これらの遺贈にともなう行為や手続きを履行する義務を負う者を遺贈義務者といいます。

- 遺贈義務者は、遺言者の法的地位を承継した相続人であり、包括受遺者や相続財産法人の相続財産清算人も遺贈義務者となります。遺言執行者が在る場合には、遺言執行者が遺贈義務者となります。

- 遺贈義務者は、遺言者が遺言で別段の意思を表示した場合を除き、遺贈の目的がある物又は権利を相続開始のとき(相続開始後に遺贈の目的物として特定された場合には、その特定のとき)の状態で受遺者に引き渡し、または移転すべき義務を負います。

- 他方、遺贈義務者は遺贈の目的物につき、修繕費用や公訴公課などの必要費を支出したとき、または果実の収取のために支出した通常の必要費については、受遺者に対し、その価額を超えない限度で償還請求ができます。

遺贈の無効(公序良俗違反)

- 遺言が方式違反で成立しなかったり、遺言者に遺言能力がなかったりした場合には、遺贈は無効になり、また、法律行為一般に関する無効または取消しの事由があれば、遺贈の効力が否定されます。

ここでは、遺贈の内容が、民法90条に規定する公序良俗違反にあたるか否かについて検討します。

民法90条

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

- 遺言者が遺産の全部を相続人の一人または相続人以外の第三者に遺贈した場合でも原則として、当該遺贈が公序良俗に反するものとは言えません。

- 遺贈に関して公序良俗違反が問題となっているのは、婚姻外の関係者(内縁関係にある者または不倫関係にある者)に対する遺贈です。

内縁関係にある者に対する遺贈

- 内縁関係にある者に対する遺贈については、重婚的内縁関係を除き、一般に公序良俗違反が問題となることはないと考えられます。

- 重婚的内縁関係については、その時期や法律婚破綻の時期や原因によって違いが生じ、法律婚破綻後に成立した重婚的内縁関係の場合には、公序良俗違反の程度は低いと考えられます。

- 裁判例として、妻との婚姻関係が事実上破綻したのちに、はじまった同棲が約10年に及んだ女性に対し、女性が居住する不動産を含む全財産を包括遺贈する旨の遺言がなされた例があります。

- 判旨は、当該遺言は同棲相手の将来を案じ、もっぱらその生活を保全するためにされたものであることなどから、公序良俗に反するとはいえないとしました。

不倫関係にある者に対する遺贈

- 不倫関係にある者に対する遺贈については、もっぱら不倫関係の維持継続を目的とする場合には、公序良俗に反し無効であると考えられています。

- 裁判例として、不倫関係にある女性に対して、全財産を遺贈する旨の遺言につき、情交関係の維持継続をはかるためのもので、遺言者の妻の生活基盤をも脅かすものであって、社会通念上著しく相当性を欠き公序良俗に反し無効であるとしたものがあります。

- 他方、必ずしも不倫関係の維持を目的とするものではなく、その者の生活を保持する目的を有するものについては、ただちに公序良俗に反するとはいえません。

- 判例は、妻子ある男性が、不倫関係にある女性に遺産の3分の1を包括遺贈した場合でも、婚姻の実態をある程度失った状態のもとで、その女性との関係が約6年間継続したのちに、もっぱら同女の生活を保全するためにされ、遺言では相続人である妻子もそれぞれ遺産の3分の1ずつを取得するものとされ、相続人の生活基盤が脅かされるとはいえないなどの事情があるときは、公序良俗に反するとはいえないとしています。

包括遺贈の意義

包括遺贈の意義

- 包括遺贈とは、「Aに財産の全部(または財産の2分の1)を遺贈する」などというように、目的物を特定しないで、被相続人の一身に専属するものを除く積極・消極の財産を包含する財産の全部または財産全体に対する分数的割合を、与える遺贈をいいます。

- 前者を全部包括遺贈、後者を割合的包括遺贈といいます。包括受遺者は、被相続人と同一の権利義務を有し、積極・消極の両財産の全部またはその割合に応じて承継します。

特定遺贈とは

- これに対し、「長男に甲土地を遺贈する」などというように、特定の具体的な財産的利益を与える遺贈を、特定遺贈といいます。

- 「不動産の全部を遺贈する」あるいは「銀行預金の2分の1を遺贈する」という場合、遺言時においては、必ずしも個別的・具体的ではないものの、相続開始時には、その目的物を特定できますので、特定遺贈と解されています。

特定遺贈とは

- 包括遺贈と特定遺贈の違いは、包括遺贈であれば、積極・消極の両財産をその割合に応じて承継し、特定遺贈であれば当該積極財産だけを承継する点にあります。

- 包括遺贈か特定遺贈かは、遺言の解釈の問題です。たとえば、遺言者が特定の財産をAに遺贈したうえ、Bに対し特定の財産を除くその余りの一切の財産について、積極財産および消極財産を包括して遺贈する旨の、特定遺贈と包括遺贈が併存する遺言も可能です。

- この点に関し、裁判例は、「特定財産を除く残りの財産全部」という範囲を限定された財産の遺贈であっても、それが積極財産および消極財産を包括して承継させる趣旨であるときは、包括遺贈に該当するとしています。

- また登記実例も「Aに特定の不動産を、Bにそれ以外の財産全部を遺贈する」旨の遺言があった場合、Bへの遺贈を包括遺贈と解したうえで、遺贈者所有の農地につき、遺贈を原因とするBへの所有権移転の登記の申請をするときは、農地法所定の許可書の提供を要しないとしています。

包括遺贈の遺言文例

全部包括遺贈の場合

遺言者は、遺言者の有する財産の全部を遺言者の内縁の妻〇〇〇〇(生年月日、住所)に包括して遺贈する。

割合的包括遺贈の場合

遺言者は、遺言者の有する財産の全部を次の者らに次の割合で、それぞれ包括して遺贈する。

(1)遺言者の内縁の妻〇〇〇〇(生年月日、住所)に、3分の2

(2)遺言者の友人〇〇〇〇(生年月日、住所)に、3分の1

包括遺贈の効果

- 包括遺贈における受遺者は、積極・消極の財産を包含する遺産の全部またはその分数的割合を承継し、相続人と類似することから包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものとされています。

- 包括受遺者は、遺言の効力発生と同時に遺言者の一身に属する権利義務を除き、遺言者の財産に属した一切の権利義務を包括的当然に、その割合に応じて承継します。

- たとえば、3分の1の割合の包括受遺者があり、他に均等の相続分を有する二人の相続人がある場合、それぞれ3分の1の相続分を有する三人の共同相続人がある場合と同様の遺産共有関係が生じます。

- したがって、包括受遺者または相続人が複数存する場合には、包括受遺者を含めて遺産分割の手続きを行い、特定遺贈があるときは、包括受遺者もその特定遺贈につき遺贈義務者となります。

- また、遺言執行者の指定または選任がある場合、包括受遺者は、相続人と同様、相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。

- 包括遺贈の承認または放棄については、相続の承認または放棄と同じ手続きで行います。したがって、包括受遺者は、自己のために遺贈の効力が発生したことを知ったときから3か月の熟慮期間内に包括遺贈の承認または放棄をすることを要します。

- これをしなかった場合には、包括遺贈を単純承認したものとみなされます。

- 包括遺贈が物件的効力(遺言の効力の発生と同時に、遺贈された権利が当然に受遺者に移転すること)を意味することについては、異論がありません。

- 遺贈財産中に不動産があるときは、遺贈による所有権移転の登記を経由しなければ第三者に対抗することはできません。

- このように、包括受遺者は、相続人と同様に扱われますが、① 包括受遺者には遺留分がないこと、② 包括遺贈の効力が生ずる以前に、受遺者が死亡したときは、遺贈は失効すること、③ 割合的包括遺贈の場合、共同相続人の相続放棄や他の包括受遺者の放棄があっても、包括受遺者の持分は増えないこと、などに違いがあります。

- また、包括受遺者は次の点に注意を要します。

① 包括遺贈による不動産の取得は、登記をしないと第三者に対抗できません。

② 法人は相続人にはなれないが、包括受遺者となることはできます。

③ 保険金受取人として「相続人」と指定されている場合、包括受遺者は相続人に含まれないことなどの点で異なります。

特定遺贈の意義

特定遺贈の意義

- 遺言者の財産に属する特定の不動産を贈与する、あるいは一定の金額を贈与するなど、遺言で特定の財産(財産上の利益を含む)を他人に与えるのが特定遺贈です。

- 個々の財産を指定しないで、「不動産全部」を遺贈するというのも特定遺贈です。また、受遺者が遺言者に対して負担する債務を免除するのも、受遺者に財産的利益を与えるものとして特定遺贈にあたります。

- 遺贈義務者は、遺言者がその遺言に別段の意思を表示した場合を除き、遺贈の目的であるものまたは権利を相続開始のとき(相続開始後に当該物または権利について遺贈の目的として特定した場合には、その特定したとき)の状態で引き渡し、または移転する義務を負います。

- 特定遺贈の遺言文例は、次のようなものです。

遺言者は、遺言者の所有する次の土地を遺言者の甥〇〇〇〇(生年月日、住所)に遺贈する。

(土地の表示) 略

特定遺贈の効果

権利の移転

- 特定遺贈については、遺贈の目的である財産がいつ受遺者に移転するのか問題となります。

- 特定遺贈の目的物が、金銭その他の不特定物である場合、その所有権が移転するためには、給付の対象を特定するという遺贈義務者の行為が必要となります。

- 受遺者は、遺贈された権利の移転を遺贈義務者に請求することができる債権的効力を生ずるにとどまります。

- 遺贈義務者は、遺贈の目的物を受遺者に移転する債務を負担し、遺言の執行としてこれが特定されたときに、受遺者への権利移転という物件的効果を生じます。

- これに対し、特定遺贈の目的物が、特定物または特定の権利である場合には、遺言の効力の発生と同時に受遺者に移転する物件的効力を生ずるとするのが判例および通説の立場です。

- この場合、その目的物が不動産である場合は、遺贈による所有権の移転の登記を経由しなければ第三者に対抗することはできません。

- また、債権の遺贈も、債務者への通知または債務者の承諾がなければ受遺者は遺贈による当該債権の取得を債務者に対抗することはできません。

- 遺贈に停止条件が付されていた場合には、その条件が成就したときから効力を生じます。

- また、特定物の遺贈であってもその権利をただちに受遺者に移転することができないとき、たとえば相続人以外の者に対する農地の特定遺贈については農地法所定の許可があってはじめて権利移転の効力を生じます。相続人に対する特定遺贈については、許可を要しません。

果実収取権

- 受遺者は、遺言者が遺言で別段の意思表示をしない限り、遺贈の履行を請求することはできるときから果実(法定果実および天然果実)を収取することができます。

- また、「履行を請求することができるとき」とは、通常の遺贈においては遺言者死亡のとき、停止条件付遺贈では条件成就のとき、始期付遺贈では期限到来のときです。

- 遺贈の目的が不特定物の場合には、目的物の特定のときに権利が移転し、果実の収取権もこのときから受遺者に帰属します。

- 最高裁判所判例昭和62年4月23日をご紹介します。

「遺言者の所有に属する特定の不動産が遺贈された場合には、目的不動産の所有権は遺言者の死亡により、遺言がその効力を生ずるのと同時に受遺者に移転するのであるから、受遺者は、遺言執行者がある場合でも、所有権にもとづく妨害排除として右不動産について、相続人または第三者のためにされた無効な登記の抹消登記手続きを、求めることができるものと解するのが相当である」

負担付遺贈の意義

負担付遺贈の意義

- 「甲建物をAに遺贈する。その代わりにAは我が子Bを引き取り、養育しなければならない。」などと受遺者に一定の給付(行為)をすべき法律上の義務を負担させるものを負担付遺贈といいます。

- 負担の内容は遺贈の目的物と関係のない事項(特定の者の看護など)でもよく、包括遺贈・特定遺贈の区別なく認められます。

- 遺贈をしないで、負担だけを課することはできません。いわゆる裾分け遺贈、すなわち受遺者が遺言によって与えられた利益の一部を、第三者に分け与える義務を負うという内容の遺贈も負担付遺贈の一種です。

- 負担の受益者(負担の利益を受ける者)には、特に制限はなく、相続人でも遺言者自身(たとえば、墓の建立)でもよく、第三者や広く不特定多数(たとえば、福祉団体への資金援助)でも差し支えありません。

負担と条件の差異

- 遺贈に条件を付することは可能ですが、負担付遺贈の負担とは受遺者に対して一定の法的義務の履行を課すものですから、条件とは異なります。

- たとえば、「不動産を与える代わりに自分の息子が大学を出るまで面倒をみること」というのは、受遺者に義務を負わせるものですので、負担付遺贈にあたります。

- 「自分が死亡したときにBに子どもができていればBに甲土地を与える」という遺言は受遺者Bが負う法律上の義務ではありませんので、条件付の遺贈です。

- 負担か条件かは、最終的には遺言の解釈によって判断され遺言者の意思が明かでないときは、負担と推定すべきと考えられています。

- 公序良俗に反する事項や一身専属的な行為であって、法律上強制できないこと(再婚しないことなど)を内容とする負担は無効と考えられています。

負担付遺贈の効果

- 負担付遺贈は、遺言者の死亡と同時に遺贈の効力が生じ、それとは別個独立に負担の履行が義務付けられます。

- 負担の履行を条件として遺贈の効力が生ずるわけではなく、その履行の有無は、遺贈の効力に影響しません。

- 受遺者は遺贈財産を取得し、かつ遺贈の目的物の価額を超えない限度において、負担した義務を履行する責任を負います。

- 受遺者が負担を履行しない場合でも、その遺言が当然に無効となるものではありません。その場合、相続人または遺言執行者は受遺者に対し、相当の期間を定めて履行を催告することができ、その期間内に履行がないときは、当該遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。取り消しの審判があると、遺贈の効果は訴求的に消滅し、遺言で別段の意思表示がない限り、その目的物は相続人に帰属します。

- 負担付遺贈の受益者が、受遺者に対して負担の履行請求権を有するか否かについては議論が分かれており、裁判例にはこれを肯定したものがあります。

- 受遺者が負担を背負いたくない場合は遺贈を放棄することができ、受遺者が放棄したときは、その遺言に別段の意思表示がない限り、受益者が自ら受遺者となることができます。

条件付遺贈

- 条件付遺贈とは、遺贈の効力の発生、消滅を将来において実現の不確定な事実(たとえば、婚姻や養子縁組)の成否にかからせた遺贈をいいます。

- 条件付遺贈には、停止条件付遺贈と解除条件付遺贈があります。

- 停止条件付遺贈は、「Aが婚姻したときは、同時に甲不動産を遺贈する」というように、受遺者が遺言者の死亡時に停止条件付権利を取得するもので、その条件が成就したときに、遺贈の効力が生じます。

- 遺言者の死亡前に条件が成就したときは無条件となり、条件不成就が確定していたときは、遺贈は無効となります。

- 解除条件付遺贈は、「Aに甲建物(店舗)を遺贈する。Aがその店舗での営業を廃止したときは、遺贈は効力を失う」というように、受遺者が遺言者の死亡時に解除条件付権利を取得するもので、その条件成就のときに遺贈の効力を失います。

期限付遺贈

期限付遺贈

- 期限付遺贈とは、遺言者の死後の将来において、当該確実な事実が到来したときを履行期(始期付遺贈)、または効力消滅時(終期付遺贈)とするものをいいます。

- 始期付遺贈は「遺言者の死亡後5年を経過したときに甲不動産を遺贈する。」というように、遺言者の死後のある事実(到来確実な事実)が到来したときを履行期とするもので、期限到来までその履行を請求することはできません。

- 終期付遺贈は「遺言者の死亡後5年間に限り、甲不動産からの家賃収益全額をAに遺贈する。」というように、遺言者の死後のある事実が到来したときを効力消滅時とするものです。

後継ぎ遺贈

- 後継ぎ遺贈とは「遺言者Xは、受遺者Aに甲不動産を遺贈する。A死亡後は、Bに遺贈する。」というように、第一次受遺者の受ける遺贈利益を、一定の条件または期限の到来によって、第二次受遺者に移転させる旨の遺言をいいます。

- この場合、第一次受遺者Aは、遺贈の効力発生と同時に甲不動産の所有権を取得しますが、Aの死亡時に第一次遺贈の効力が消滅し甲不動産は、Aの遺産に属さずに、XからBへ遺贈されることになります(遺贈者はXであって、第一次遺贈の受遺者Aではない)。

- しかし、第一次受遺者Aの死亡までの期間が長期にわたると、その間、甲不動産をめぐる法律関係につき、Aを拘束するほか、Aがこれを処分し、またはAの債権者がこれを差し押さえたときに第二次受遺者Bがどう対応できるのかなどの問題が生ずること、包括的な支配権である所有権につき、期限付きの所有権を新たに創出することの拒否などについて、議論があります。

- 判例は、次のように述べています。

① 甲不動産をBに移転すべき負担をAに負わせた負担付遺贈

② A死亡時に甲不動産の所有権がAに存するときは、その時点でBに移転する旨の遺贈

③ A死亡を不確定期限とするBへの遺贈であり、Aは甲不動産の使用収益権を有するにすぎない

以上の複数の解釈の可能性を指摘しています。

なお、学説や公証実務は、後継遺贈の可否につき、消極に解するのが多数です。

予備的遺贈(補充遺贈)

- 予備的遺贈(補充遺贈)とは「甲不動産を受益者Aに遺贈する。Aが遺贈者の死亡以前に死亡し、または遺贈を放棄したときはBに遺贈する。」というように、第一次受遺者の先死亡(同時死亡を含む、以下同じ)または遺贈の放棄に備えて、予備的にAが取得すべき財産をB(Aの相続人でも、第三者でもよい)に遺贈することを内容とするものです。

- 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡すると失効します。受遺者が先に死亡した場合には、改めて遺言をすればよいのですが、これを失念したり、認知症の進行により困難になることもあります。

- そこで、当初の遺言に際し、遺言者が受遺者の先死亡または遺贈の放棄があった場合には、受遺者の相続人その他の者に取得させたいという意思を有するときは、その旨の予備的な遺言をあわせて行なっておくのがよいでしょう。

- その場合、Bも受遺者であり、Aの先死亡または放棄を停止条件とする一種の条件付遺贈と考えられます。

- 予備的遺贈は、第一の遺贈が効力を生じないことが、第二の遺贈の効力が生ずる前提となっており、この点が後継遺贈と異なります。

- 遺言文例(主位的遺贈および予備的遺贈)

次のような遺言文例が考えられます。

第一条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地を遺言者の弟〇〇〇〇(生年月日、住所)に遺贈する。

(土地の表示) <略>

第二条 遺言者は、上記の弟〇〇〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、上記の土地を遺言者の甥〇〇〇〇(生年月日、住所)に遺贈する。

包括遺贈の承認・放棄

包括遺贈の承認・放棄

承認・放棄の方法

- 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますので、包括受遺者が遺贈を承認し、または放棄するについては、相続の承認・放棄に関する規定が適用されます。

- そこで、包括受遺者が遺贈を限定承認し、または放棄しようとする場合には、相続の限定承認・放棄の場合と同様、民法915条1項所定の3か月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対し、その旨を申述しなければなりません。

- これを徒過したとき、または遺産の処分などをしたときは、単純承認をしたものとみなされます。

放棄の効果

- 遺贈がその効力を生じないとき、または放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきだったものは、その遺言で別段の意思表示がない限り、相続人に帰属します。

- そこで、遺産全部の包括受遺者または割合的包括受遺者の全員が遺贈を放棄した場合には、その遺産は相続人に帰属します。

- あるいは、複数の包括遺贈のうちのひとつがその効力を生ぜず、または放棄によってその効力を失った場合にも当該包括受遺者が受けるべきであったものは、他の包括受遺者には帰属せず、相続人に帰属することになります。

- そのような場合に備えて、予備的な遺贈をしておくこともできます。

特定遺贈の承認・放棄

承認・放棄の事由および時期

- 特定遺贈の承認および放棄は、相手方のある単独の意思表示であって、受遺者が遺贈義務者に対し、承認の意思表示をすると、その効力は確定します。

- また、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができます。

- 特定遺贈の放棄については、期間の制限はありません。

- その方式につき、特別の定めはないので一般の意思表示で足り、その相手方は、遺贈義務者(遺言執行者または相続人)です。黙示の意思表示による放棄も認められます。

- 裁判例は、相続人の一人が受遺者であって、その者を含む相続人間で遺産分割協議が行われた事案につき、自己に有利な遺言の内容を知りながら、これと異なる遺産分割協議を成立させた場合には、特段の事情がない限り、遺贈の全部または一部を放棄したものと認めるのが相当であるとしています。

- 受遺者が遺贈の承認または放棄の意思表示をしないで死亡したときは、その相続人は、遺言者がその遺言で別段の意思を表示していない限り、自己の相続権の範囲内で遺贈の承認または放棄をすることができます。

- いったんした遺贈の承認・放棄の撤回はできませんが、民法総則編および第4編の規定による取り消しは、一定の期間内であれば許されます。

利害関係人の催告

- 遺贈の承認や放棄には、特定の期限が定められていません。そのため、放棄が行われた場合は、相続開始時にさかのぼってその効力が消滅します。しかし、この間、遺贈義務者やその他の利害関係人は不安定な立場に置かれることになります。

- そこで、利害関係人には、受遺者に対し、一定の期限を設けて承認または放棄を求める権利が認められています。

- 受遺者が催告を受けたにもかかわらず、期限内に何の意思表示もしなかった場合、法律上は遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。

- また、遺贈義務者が複数いる場合、催告に対する回答はそのうちの1人が行えば足ります。さらに、催告を行ったのが利害関係人であっても、回答の相手方は遺贈義務者とされます。

放棄の効果

- 特定遺贈の受遺者が遺贈を放棄したときは、遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じます。放棄された遺贈の目的物は、遺言で別段の意思表示がない限り、相続人全員に帰属します。

- したがって、「不動産をそれぞれ妻乙、次男丙および三男甲に遺贈する(長男丁は遺留分以上の贈与をしているので遺贈しない)」旨の遺言公正証書と、乙および丙の遺贈放棄証書を提供して、甲の単独所有とする遺贈による所有権移転の登記の申請は受理できません。

- 乙および丙が放棄した遺贈不動産については、相続財産として丙を含む相続人全員による遺産分割協議が必要です。

- もっとも、配偶者所有権の遺贈が放棄された場合には、当該居住建物の所有権が、その負担のない所有権の取得するものと解するのが相当であるとされています。

特定遺贈の場合

特定遺贈の場合

不動産の遺贈と対抗要件

- 特定物の遺贈の場合には、遺贈の効力が生じると同時に、目的物の所有権は受遺者に移転しますが、その目的物が不動産であるときは、対抗要件を具備する必要があります。

- 判例は、遺贈は意思表示によって物権変動の効果を生ずる点で贈与と異なるところはないから、遺贈を原因とする所有権の移転登記がされないあいだは、登記なくして第三者に対抗することはできないとしています。

- たとえば、被相続人が生前に不動産をある相続人に贈与したが、その登記未了のあいだに他の相続人に当該不動産を遺贈し、その後相続の開始があった場合には、贈与および遺贈による物権変動の優劣は対抗要件である登記の具備の有無をもって決定されます。

- なお、遺贈の遺言をした者が遺言後にその目的物を別の者に遺贈または贈与した場合には、前遺言は撤回されたものと擬制されますので、対抗関係は生じません。

遺言執行者の有無と対抗要件

- 前記の点は、平成30年改正法の施行以後に生じた遺言に係る遺贈であって、遺言執行者がある場合も、変わりはありません。

- すなわち、平成30年改正前の民法1013条は、「遺言執行者がある場合は、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行をさまたげるべき行為をすることができない。」と規定しており、これに反して相続人が遺贈不動産を勝手に処分したときは、当該処分行為は絶対的無効と解されていました。

- これに対し、平成30年改正では従前の民法1013条を第1項として維持しつつ、同条2項で相続人がした遺言の執行を妨げる行為は無効とするが、善意の第三者には対抗できないこと、同条3項で相続人の債権者や相続債権者が相続財産について権利を行使することを妨げない旨を規定しています。

- 相続人の債権者などの権利行使について、その善意・悪意(遺言執行者の有無に関する認識)は問われておらず、また権利の行使には、差し押さえなどの前提としての代位による相続登記をすることが含まれます。

- したがって、平成30年改正後においては、遺言執行者がある場合でも相続人の債権者などは、その権利を行使することができ、その場合、受贈者と相続人の債権者などとは対抗関係に立つことになります。

債権の遺贈と対抗要件

- 遺贈と同様の問題は、債権が遺贈された場合も同様であり、遺贈の効力が生じたときに当該債権は受遺者に帰属することになりますが、遺贈義務者による債務者への通知または債務者の承諾がなければ、受遺者は遺贈による債権の取得を債務者に対抗することはできません。

- また、債務者以外の第三者に対抗するためには、上記の通知または承諾は確定日付のある証書によらなければなりません。

包括遺贈の場合

包括遺贈の場合

- 包括遺贈があった場合、遺産に属する不動産につき、対抗要件の具備を要するか否かにつき、裁判例は登記必要説を採用しており、学説上も登記必要説が有力です。

- したがって、包括遺贈による不動産の取得についても特定遺贈の場合と同様、その旨の登記を備えなければ第三者に対抗することはできません。

遺言者死亡前の受遺者死亡の遺贈効力

- 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。遺言者の意思は、特定の受遺者に向けられているのが通常であり、その相続人が代襲して遺贈を受けること(いわゆる代襲受遺)はできません。

- 遺贈はその効力を生じないときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属することになります。したがって、財産全部または特定不動産の遺贈において、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、受遺者となるべきであった者またはその相続人への遺贈による所有権移転の登記をすることはできません。

- 登記実例を紹介します。

甲が乙および丙に対し、所有権2分の1を各々遺贈する旨の遺言を残して死亡したが、その死亡前に乙が死亡していたときは、乙について遺贈の効力は生じませんので、丙のみについて2分の1の遺贈があったものとされます。

- 「不動産を長男Aの遺児を除き実子たちに遺贈する」旨の記載のある公正証書遺言により、遺贈による所有権移転の登記を申請する場合において、受遺者の一人Bが遺言者の死亡以前に死亡していたときは、Bの相続人は受遺者とはなりません。

共同申請による所有権移転登記

共同申請による所有権移転登記

- 遺贈による所有権移転の登記は、特定遺贈、包括遺贈のいずれについても原則として、受遺者を登記権利者、遺贈義務者を登記義務者とする共同申請によるべきものとされます。

- 遺言執行者があるときは、遺言の執行として同人が受遺者と共同で申請し、遺言執行者がないときは、遺贈者の相続人全員が受遺者と共同で申請することになります。

- 登記原因証明情報として、遺言書(遺言公正証書の正本または謄本、自筆証書遺言の原本など)および遺贈者の死亡を証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)の提供を要します。

- 公正証書以外の遺言については、家庭裁判所の検認手続きを経たものであることを要します。法務局保管にかかる自筆の遺言書については、遺言書保管官が発行する遺言書情報証明書を提供します。

- 遺言執行者が申請人となる場合は、代理権限を証する情報として、遺言書(遺言で遺言執行者を指定しているとき)を要します。家庭裁判所が遺言執行者を選任したときは、その選任を証する審判書の謄本を提供します。

- 遺言執行者の指定または選任がなく、登記義務者として相続人全員が申請人となる場合には、相続があったことを証する情報として、相続人全員を明らかにすることができる戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)などの戸籍関係書類または法定相続情報一覧図の写しを提供します。

- また、一般の権利に関する登記の申請と同様、登記義務者(遺贈者)の登記識別情報(登記済書)の提供を要し、遺言執行者または相続人が申請人となるときは、いずれもその印鑑証明書の提供を要します。

受遺者が相続人である場合の単独申請

受遺者が相続人である場合の単独申請

単独申請による所有権移転の登記

- 従前、相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記についても、共同申請によるべきものとされていましたが、令和3年改正により、相続人に対する遺贈の場合に限って、登記権利者が単独で申請することができることとされました。

- 登記権利者(受遺者である相続人)が単独で遺贈による所有権移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、遺言書のほか、遺言者の死亡および受遺者がその相続人であることをそれぞれ証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)を提供すれば足ります。

- なお、従来通り共同申請とすることも排除されていません。

単独申請による所有権の更生の登記

- 従前、法定相続分での所有権登記がされている場合において、相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記をする場合には、所有権の更生の登記の方法によるとされていました。

- 受遺者である相続人を登記権利者、他の共同相続人(登記名義人)を登記義務者とする共同申請によるべきものとされていました。

- しかしながら、登記権利者が単独で所有権の更生の登記を申請することができることとされました。

- この場合の登記原因およびその日付は、「年月日(遺贈の効力が生じた年月日)遺贈」とし、登記原因証明情報として遺言書(家庭裁判所の検認が必要なものは、検認手続きを経たもの)の提供を要します。

- 法務局保管の自筆遺言書については、遺言書情報証明書を提供します。

- 当該更生登記につき、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本の提供を要します。

死因贈与の意義

死因贈与の意義

- 死因贈与とは、贈与者と受贈者の双方が、贈与者が死亡したときに、財産が贈与者から受贈者に移転することを契約して成立する贈与契約です。

- 死因贈与は、死亡を原因とする無償の財産権の移転である点で、遺贈と類似しているため、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されています。

- もっとも、遺贈が様式の単独行為であるのに対し、死因贈与は、諾成・不要式の契約である点で、その性質を異にします。

死因贈与の方式

死因贈与の方式

- 民法554条は、死因贈与契約の効力については、遺贈に関する規定にしたがうべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定にしたがうべきことを定めたものではありません。

- 死因贈与の方式については、一般の贈与契約と同様、当事者の意思表示の合致によって成立し、必ずしも書面による必要はありません。

遺言の効力に関する規定の準用

- 遺言の効力に関する規定については、原則として、その準用があるというのが、判例・通説です。しかし、遺贈の証人・放棄に関する規定は、契約である死因贈与には準用されません。また、遺言能力(民法961条)に関する規定も準用されません。

第961条

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

- 贈与者の死亡時の財産の全部またはその割合的部分を贈与する旨の包括的死因贈与も可能と解されています。しかし遺産に消極財産が含まれる場合、包括受遺者の権利義務に関する民法990条の準用を肯定する考え方によれば、債務の承継も認めることになります。

第990条

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

- しかし、遺贈の承認・放棄に関する民法986条は準用されないため、贈与者が債務超過の場合には、その義務を負うことになることから、民法990条の準用を否定する考え方が有力です。

第986条

1. 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2. 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる

受贈者が贈与者の死亡以前に死亡した場合の効力

- 死因贈与の受贈者が、贈与者の死亡以前に死亡した場合、遺贈は遺贈者の死亡前に受贈者が死亡したときは効力を生じないとする民法の規定が準用されるか否かについては議論があります。

- 肯定説に立つ裁判例として、亡夫Bがその母Aから死因贈与を受けた土地の持分権を、Bの妻Cが相続により取得したとして亡夫Bの兄の有する持分権の一部について、移転登記手続を求めた事案があります。

死因贈与については、民法994条1項(遺贈は遺言者の死亡以前に、受遺者が死亡したときは、その効力は生じない)が準用されるとして、A・B間の死因贈与は受贈者Bの死亡の時点で効力を失ったとしました。

- 他方、否定説に立つ裁判例として、死因贈与契約締結後に受贈者が先に死亡したため、受贈者の相続人がのちに死亡した贈与者の相続人に対し、死因贈与を原因とする所有権移転登記手続きを求めた事案について、次のとおり述べました。

- 死因贈与については、民法994条1項は準用されないと解するのが相当であるから、受贈者が先に死亡し、その後贈与者が死亡した場合には、当該死因贈与は効力を生じ、その目的物は受贈者の遺産になるとしました。

- 受贈者の先死亡の場合には、受贈者の相続人に承継させたいとの意思を有するときは、別途の規定を設けておくべきかと思います。たとえば、「受贈者が贈与者の死亡以前に死亡したときは、受贈者の相続人〇〇(生年月日)がその地位を承継し、死因贈与の目的物を取得する。」旨の補充的な条項です。

- また、第二次受贈者として、受贈者の推定相続人を当該死因贈与契約の当事者に加えるなどの工夫をしておくのが適当でしょう。

書面によらない贈与の解除

書面によらない贈与の解除

- 書面によらない贈与については、履行が終わった部分を除き、いつでも解除することができますので(民法550条)、死因贈与者はその効力を生ずるまでのあいだ、これを解除することができます。

- 裁判例は、贈与者死亡後の相続人による取消しの可否について、死因贈与も贈与の一種であって、民法550条の適用を排除して、死因贈与についてだけ贈与者死亡後の取消しはできないとする理由はなく、書面によらない死因贈与は贈与者の死亡後、その相続人により、取消しができるとしています。

死因贈与の解除

死因贈与の解除

- 死因贈与については、遺言者はいつでも遺言の方式にしたがって、その全部または一部を撤回することはできるとする民法1022条の規定が死因贈与の解除について準用されるか否かが問題となります。

民法1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

- 判例は、死因贈与は贈与者の死亡によってその効力を生じますが、贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重して決するのが相当であるから、民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきであるとしています。

- これに対し学説は、これを肯定する考え方と書面によらない贈与を除いて、任意に解除できないことを原則とすべきであるとする考え方に分かれています。

- そこで、判例の立場にしたがえば、死因贈与については、それが書面によってされたものであっても原則として、贈与者はいつでも解除することができますので、贈与者はすでに締結されていた死因贈与契約を解除する旨の遺言ができるということになります。

- もっとも判例は、個々の事案に応じて民法1022条の準用を限定していく傾向にあるものと考えられます。

- たとえば、贈与者と受贈者とのあいだで不動産の帰属をめぐる訴訟の係属中に、裁判上の和解で当該不動産を贈与者の所有とし、これを受贈者に死因贈与する旨、合意した事案につき、本件死因贈与は贈与者において自由に取り消すことはできないもの解するのが相当としています。

- また裁判例として、A所有の建物にかかるXへの死因贈与の合意後、Aが当該建物をYに相続させる旨の遺言をした事案につき、本件死因贈与はAにおいて自由に取り消すことはできず、遺言によって取り消されたものと認めることはできないとしたものがあります。

負担付死因贈与の解除

- 死因贈与は、負担付ですることができ、その態様には負担が贈与者の生前に履行されるべき場合と、死後に履行されるべき場合とがあります。

- たとえば、「受贈者は贈与者に対し、本件贈与の負担として、贈与者の生存中生活費として毎月金〇円を支給する」というのが前者です。

- また、「受贈者は本件贈与の負担として、贈与者の死後、贈与者の妻が生存中、同人に対し毎月金〇円を支給する」というのが後者です。

- 判例は負担付死因贈与につき、遺贈の撤回に関する規定の準用を肯定したうえで、負担の全部、またはこれに類する程度の先履行がされた場合には、特段の事情がない限り、遺言の撤回に関する民法1022条、1023条の各規定を準用するのは相当でないとしています。

民法1023条

1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

- 裁判例として、①負担の履行期を贈与者の生前と定めた負担付死因贈与の受贈者が、離婚の全部に類する程度の履行をした場合において、当事者間には同契約を締結、維持するための信頼関係があったというべきであり、負担の履行状況にかかわらず、その取消しが否定された事例があります。

- 他方、②贈与者の生存中、同人を介護することを内容とする負担付死因贈与契約につき、受贈者が当該負担の全部またはそれに類する程度の履行をしたまでとはいえないとして、その取消しが認められた事例があります。

死因贈与による始期付所有権移転の仮登記

死因贈与による始期付所有権移転の仮登記

- 死因贈与の贈与者が、生前に当該贈与の目的物である不動産を第三者に贈与したときは、二重譲渡となり、第三者への所有権の移転の登記がされると、受贈者は当該第三者に対抗できない結果、死因贈与は履行不能となります。

- 相続開始後、相続人が第三者に対してこれを処分し、その旨の登記が経由された場合も、その優劣関係は二重譲渡の場合における対抗問題によって解決されます。

- したがって、死因贈与の確実な履行をはかるためには当該不動産につき、死因贈与契約にもとづく始期付所有権移転の仮登記が経ておくのが相当です。

- 登記の目的は「始期付所有権移転仮登記」とし、登記原因は「年月日始期付贈与(始期 何某の死亡」とします。

死因贈与による所有権移転の登記

死因贈与による所有権移転の登記

- 死因贈与による所有権移転の登記は、受贈者と死因贈与執行者(執行者がないときは贈与者の相続人全員)との共同申請によります。

登記原因は、単に「贈与」とし、その日付は原則として贈与者死亡の日です。

- 死因贈与による始期付所有権移転の仮登記にもとづく本登記の手続きにも、上記と同様です。

- 仮登記にもとづく本登記につき、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本の提供を要します。

遺贈の死因贈与への転換

- 死因贈与と遺贈は、いずれも死後の財産処分ですので、一部要件が欠けているため遺言としては無効な書面が、死因贈与としては有効であるか否かが問題となる場合があります。

- いわゆる無効行為の転換の問題であり、この点については一律にこれを移転すべきではないと解されています。

- 裁判例として、次のようなものがあります。

自筆証書遺言が要式性を欠き無効であるとしても、当該遺言書が作成された経緯をも考慮すれば、死因贈与の意思を表示したものと認めるのが相当であるとした事例があります。

- 他方、裁判例として、次のようなものもあります。

方式違背のため、自筆証書遺言としては無効である書面について、死因贈与の趣旨を汲むとは認められず、承諾の事実もないとして死因贈与の成立を否定した事例があります。

- いずれも当該遺言の作成経緯などを踏まえたものであり、不動産登記事務における登記官の審査権との関係でいえば、登記実務上、これを肯定するのは消極に考えるべきでしょう。

執行者の指定・選任

- 死因贈与については、贈与者の死後に履行義務が生じますので、贈与者の意思を実現するため、遺言の執行に関する規定の準用を認め、執行者の指定ができるというのが公証実務および裁判実務の立場です。受贈者を執行者として、指定することもできます。死因贈与契約で執行者を定めていない場合には、受贈者その他の利害関係人は家庭裁判所に対し、執行者の選任の申立てをすることができます。

- 死因贈与の目的物が不動産の場合、当該死因贈与の執行者は死因贈与にもとづく受贈者への所有権の移転登記を申請する義務を有します。

- また、受贈者への所有権の移転登記がされる前に、相続人が相続による所有権移転の登記を経由したため、死因贈与の実現が妨害される状態が出現したような場合には、死因贈与の執行の一環として、当該移転登記の抹消またはこれに変わる真正な登記名義の回復を原因とする、受贈者への所有権の移転登記手続きを求めることができます。

お問い合わせ・ご相談

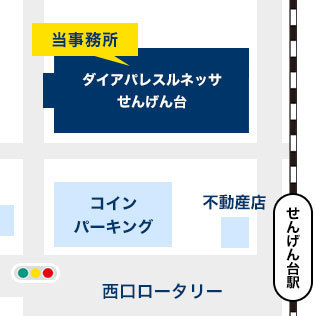

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。

当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。

土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。

駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

お問い合わせ・ご相談

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1

ダイアパレスルネッサ

せんげん台506号

東武スカイツリーライン

せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

お問い合わせ

代表司法書士

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。

当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。

相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

オリジナル 解説

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。