越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

営業時間 8:30~18:30

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。

遺言書作成について、遺言執行者、遺言事項、遺言の撤回、遺言撤回の擬制、遺贈の放棄、負担付遺贈に分けて解説しています。

遺言書の作成を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休

相続の初回相談 無料

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

遺言書の内容 総説

遺言書の内容 総説

-

遺言書の内容は、死者の最後の意思表示として、尊重されるのが原則です。

-

しかし、相続人の意思で、その遺言内容が実現しないこともあります。

-

このような場合にそなえて、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

遺言書の内容の実現と遺言執行者

-

遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を、指定することができます。また、遺言執行者の指定を、第三者に委託することも出来ます。

-

遺言執行者の指定を受けた者は、就職を承諾するかどうかは自由です。

-

ただし、遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務をおこなわなければなりません。

-

遺言者の指定による遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、選任できます。

遺言執行者の職務と権限

- 遺言執行者は、遺言を執行するための一定の職務と、必要な権限を有します。

- 遺言執行者は、まず、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。

- 相続人の請求があるときは、その立会いのもとに、相続財産の目録を作成し、又は公証人に作成させなければなりません。

- 遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為を、する権利義務を有します。

- しかし、遺言執行者に義務を免除した次のような判例もあります。

「A不動産を、相続人甲に相続させる遺言がなされた場合、甲は単独で、A不動産の所有権移転手続きをすることができ、遺言執行者は、遺言の執行としての登記手続きをする義務を負いません(最高裁判所判決平成7年1月24日)」。

遺言執行事務の委託

- 遺言執行者は、必要があるときでも、第三者に任務を行わせることはできません。

- しかし、やむを得ない事由があるとき、および遺言で許されている場合に限り、第三者にその任務を行わせることができます。

遺言執行者の報酬と費用

-

遺言執行者は、原則として無報酬です。

-

しかし、遺言者がその遺言で報酬を定めていれば、報酬が与えられます。

-

また、遺言に報酬の定めがなくても、家庭裁判所が、事情によって報酬を定めることができます。

-

遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。ただし、これらの費用によって、遺留分を減ずることはできません。

総説

総説

-

遺言書には何を書くか、遺言書の内容については、次のようにいえます。

-

遺言書には、原則として何でも書くことができます。しかし、民法で、遺言としての効力を認めているのは、限定されています。

-

たとえば、「母の老後の面倒を、子供全員でみてほしい。」と、書いても法律的には意味

がありませんので、子供の一人が面倒を見なくても、道義上の問題が残るだけです。

遺言事項(遺言の内容)

民法が認めた遺言事項、すなわちその内容が遺言として、法律的に効力があると認められるのは、次の事項です。

- 認知

- 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

- 推定相続人の廃除、廃除の取消し

- 相続分の指定、第三者への指定の委託

- 遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、財産の処分

- 遺産の分割方法の指定、第三者への指定の委託

- 遺産分割の禁止(最長相続開始後5年間)

- 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定

- 遺言執行者の指定、第三者への指定の委託

- 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定

- 祖先の祭祀主宰者の指定

- 特別受益者の相続分に関する指定

民法以外の法律で認められているのもあります。

- 生命保険金受取人の指定

- 信託の設定

遺言の内容の撤回 総説

遺言の内容の撤回 総説

-

遺言者は、いつでも、何ら特別の理由が無くても自由に、遺言の全部または一部を、撤回できます。

-

適法に成立した遺言の、効力が生じていない間に、取消原因がなくても、いつでも自由に、その効力の発生を、排除することができるのです。

-

たとえば、一般的方法で「認知」をしても、撤回をすることはできません。しかし、遺言による認知は、遺言者が遺言の方式に従って撤回することができます。

-

遺言による認知は、遺言者が死亡して、遺言の発効と同時に認知は効力をもつからです。

遺言の撤回権の放棄

-

この権利を保護するため、遺言の撤回権を、放棄することはできません。遺言者が、「遺言を撤回しない」約束をしても、自由に遺言の撤回ができます。

-

たとえば、遺言者が、前の遺言で自分の唯一の土地をAに遺贈し、その遺言書の中で、この遺言は撤回しない。私の最後の遺言である。」と明記しました。

- そして、後の遺言で、その土地をBに遺贈した後死亡した場合は、Bが土地の所有者となります。

遺言の撤回方法

- 遺言を撤回するには、遺言の方式に従って、しなければなりません。しかし、前の遺言と同一の方式である必要はありません。

- たとえば、遺言者が、公正証書遺言で自分の土地をAに遺贈した場合でも、その後、自筆証書遺言で前の遺言を撤回したときは、Aはその土地を取得しません。

総説

総説

-

遺言がなされた後に、遺言の撤回とみなされる場合があります。

-

遺言書の抵触、遺言内容と抵触する行為、遺言書の破棄などが考えられます。

遺言書の抵触

-

前の遺言と、後の遺言が抵触するとき(内容が両立不可能な場合)です。その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

-

抵触した部分だけが、撤回したものとみなされます。前の遺言のうち、抵触しない部分は、効力を失うことはありません。

遺言書の抵触の具体例

- たとえば、甲が、「自分の所有する宝石全部を、乙に与える」との、遺言をしました。(1) その後、新たに、「自分の所有する宝石全部を、丙に与える」旨の、遺言をしました。

(2) この場合、抵触した前の遺言は、撤回したものとみなされます。

- 甲が、「自分の所有するA土地を、乙に与える」との、遺言をしました。

(1) その後、後の遺言で、「自分の所有するA土地に、丙のため地上権を設定する」旨の、遺言をしました。

(2) この場合、乙は、そのA土地について、丙の地上権付きの所有権を取得します。 所有権と地上権は、両立可能であり、二つの遺言は抵触しないのです。

遺言の内容と抵触する行為

- 遺言者が遺言をした後、遺言の内容と抵触する行為をした場合です。この場合、遺言の抵触する部分を、撤回したものとみなされます。

- たとえば、甲が、自分の所有する唯一の土地を、乙に遺贈する遺言をしました。その後、その土地を、丙に贈与しました。

- この場合、丙が土地の所有権を取得します。

遺言書の故意による破棄

- 遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

- 遺言書の破棄が、過失による場合は、遺言の撤回とはみなされません。

- たとえば、甲が、遺言でA土地を乙に遺贈した後、その遺言書を他の書類と誤認して焼却しても、乙はA土地を取得することになります。

- しかし、この場合、現実に遺言書が存在していません。したがって、どのような遺言なのか、方式は遵守されているのか、などが不明です

- よって、結果として遺言は失効することになるでしょう。

遺贈の目的物の故意による破棄

-

遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄したとき、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。

-

たとえば、甲が、A建物を乙に遺贈するとの遺言をしました。

-

その後、甲が、A建物を取り壊したときは、遺言の撤回とみなされます。

遺贈の意義と種類

遺贈の意義と種類

-

遺贈とは、遺言による財産の無償贈与です。

-

遺贈には、二種類があります。特定遺贈と包括遺贈です。

-

特定遺贈とは、遺言による、遺産中の特定財産の譲与です。特定遺贈を受けた者を、特定受遺者といいます。

-

包括遺贈とは、遺言による、遺産の全部または何分の何との割合による譲与です。包括遺贈を受けた者を、包括受遺者といいます。

遺贈の放棄

-

遺贈は、遺言者の死亡時に、当然に効力が生じます。死亡について、受遺者が知る知らないにかかわりません。

-

しかし、遺贈による受益を、受遺者の意思と無関係に強制することはできません。

-

そこで、民法は、次のような遺贈の放棄を定めています。

民法第986条第1項の規定です。

「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」

遺贈の放棄の対象

- 民法の遺贈の放棄の規定は、特定遺贈についてのみ適用があります。

- 包括遺贈には、適用されません。包括受遺者の、遺贈の放棄には、相続人の放棄に関する規定が適用されます。

遺贈の放棄の方式

- 特定遺贈の放棄は、方式の定めがありません。通常の意思表示で良いのです。

- その意思表示の相手方は、遺贈義務者とするのが判例です。しかし、遺言執行者も含めるのが、学説の多数意見です。

- 遺贈を受けた相続人が、異なる遺産分割協議を成立させた場合はどうでしょうか。特段の事情のない限り、遺贈の全部または一部を放棄したと解されます。

遺贈放棄の期間・効果

-

受遺者は、遺言者死亡後いつでも遺贈の放棄ができます。相続放棄のように、期間制限はありません。

-

遺贈の放棄をすれば、その効果は遺言者の死亡時に遡及します。

負担付遺贈の意義

負担付遺贈の意義

-

負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を、負担させる遺贈です。

-

たとえば、遺言者Aが、「自分の土地をBに与える。その代わりに、BはCに300万円

を、与えなければならない」と、いう場合の遺言です。

-

この場合、受遺者Bから、300万円をもらうCを、受益者といいます。

-

受益者は、第三者であるのはもとより、相続人でもかまいません。

負担付遺贈の負担の内容

-

負担付遺贈の負担は、受遺者の受ける経済的利益の一部を、受益者に給付すると、いうものが多いようですが、勿論それに限りません。

-

遺言執行者になること、というものでも、かまいません。

-

第三者の看護・世話をすること、というのでも、負担とすることができます。

負担付遺贈における受遺者の立場

- 負担は、遺言者によって、受遺者に課された法律上の義務です。

- 受遺者は、遺贈の承認によって、目的物を取得します。それと同時に、負担の履行義務を負うことになります。

- この場合、負担の履行まで遺贈の効力を生じないと、いうものではありません。

- 負担付遺贈において、受遺者に、負担の不履行があっても、当然に遺贈の効力が、消滅するものではありません。

- 受遺者に、負担の不履行があっても、一定の手続きによって、遺贈が、取り消される場合があるにすぎないのです。

負担付遺贈における負担の無効の場合

- 負担自体が、不能であるか公序良俗に反する場合は、どうなるのでしょうか。

- この場合は、負担部分のみが無効となり、遺贈は、負担のないものとして効力を、生じます。

- ただし、遺言者が、負担が無効なら遺贈しなかったと、認定されるときに限り、負担の無効により、遺贈も無効となります。

負担付遺贈における受益者の地位

- 負担付遺贈における受益者は、負担が付けられることで、債権を取得するものではありません。

- 受益者は、反射的利益を有するにすぎません。

- したがって、受益者は、直接、受遺者に対して、履行請求権を有しません。

- 受遺者に対し、履行請求権を有するのは、相続人のみと解されています。

負担付遺贈における受遺者の遺贈の放棄

-

受遺者が、負担を嫌い、負担付遺贈を放棄する場合が、ままあります。

-

この場合、受益者が、自ら受遺者となることができます。

-

ただし、遺言者が、その遺言に別段の意思を表示している場合は、遺言者の意思が、尊重されます。

お問い合わせ・ご相談

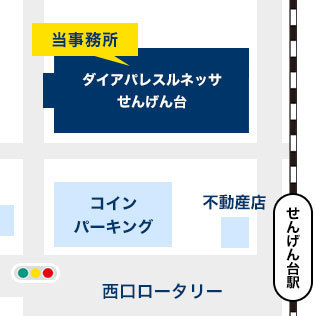

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。

当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。

土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。

駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

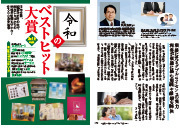

「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

お問い合わせ・ご相談

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1

ダイアパレスルネッサ

せんげん台506号

東武スカイツリーライン

せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

お問い合わせ

代表司法書士

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。

当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。

相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

オリジナル 解説

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。